避難訓練– tag –

-

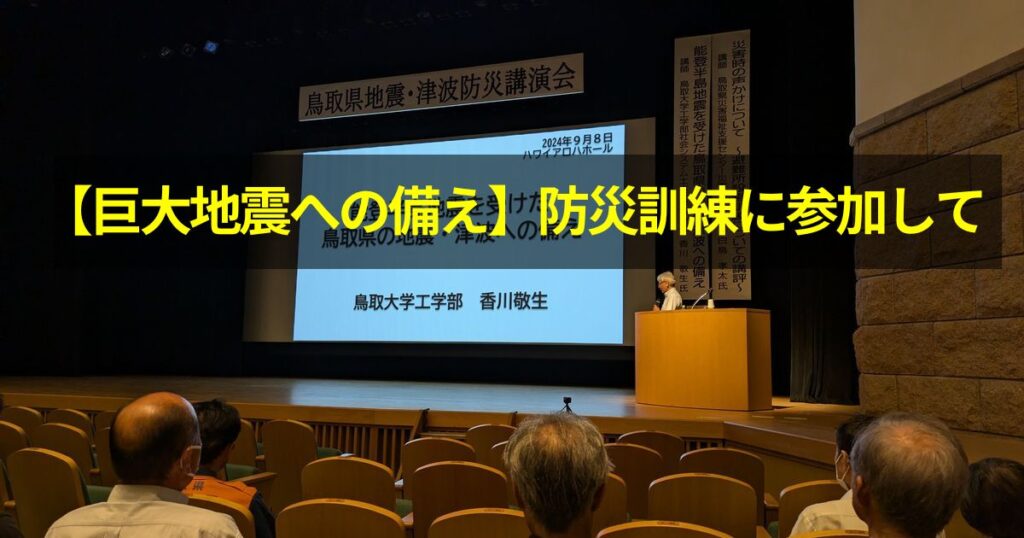

【巨大地震への備え】防災訓練に参加して

9月8日日曜日、地元の鳥取県湯梨浜町の防災訓練に参加し、鳥取大学工学部の香川敬生教授による講演を聴講しました。 想定以上の参加者数だったとのことで、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」発表のインパクトもあったせいか、災害への関心が高ま... -

事業所で火災にあったら【火災から命を守る避難】

この記事は、事業所での火災時の避難方法について解説しています。具体的には、一酸化炭素中毒や着衣着火による死亡事例が多いことを踏まえ、低い姿勢で避難する方法、着衣着火時の対処法、2階からの避難方法について説明しています。 -

人はみな「自分は死なない」と思っている(支え合いマップに教わる)

このブログ記事は、災害時における人間の意識や行動について書いています。人は自分だけは死なないと思っているため、災害時に避難をためらうことが多いということです。地域の住民同士が支え合うことが大切であることを、支え愛マップづくりや防災訓練を通じて学びました。 -

コロナ禍中での避難について調べてみた

ニュースでコロナ禍で被災した場合の避難方法について報道されますが、断片的な情報なので、具体的にどうすればよいのか調べてみました。この記事をきっかけに、少しでもコロナ禍での避難について考えていただけたら幸いです。

1